1965年中国科学家人工合成了具有生物活性的结晶牛胰岛素,摘取了人工合成蛋白质的桂冠。此后科学家又提出了利用基因工程改造大肠杆菌生产人胰岛素的两种方法:“AB”法是根据胰岛素A、B两条肽链的氨基酸序列人工合成两种DNA片段,利用工程菌分别合成两条肽链后将其混合自然形成胰岛素;“BCA”法是利用胰岛B细胞中的mRNA得到胰岛素基因,利用工程菌获得胰岛素。这两种方法使用同一种质粒作为载体。请回答下列问题。

(1)由于 ,“AB”法中人工合成的两种DNA片段均有多种可能的序列。 (填“AB”、“BCA”或“AB和BCA”)法获取的目的基因中不含人胰岛素基因启动子。

(2)下图是利用基因工程生产人胰岛素过程中使用的质粒及目的基因的部分结构。在设计PCR引物时最好添加限制酶 的识别序列,选择依据是 。经GenBank检索后,得知胰岛素基因左端①处的碱基序列为-GCATTCTGAGGC-,则其中一种引物设计的序列是5′- -3′。

(3)天然胰岛素制剂容易形成二聚体或六聚体,皮下注射胰岛素后往往要经历一个逐渐解离为单体的过程,这在一定程度上延缓了疗效。科学家希望利用蛋白质工程技术,对胰岛素进行改造,基本思路是:从预期的蛋白质功能出发→ → →找到并改变相对应的脱氧核苷酸序列(基因)或合成新的基因→获得所需要的蛋白质。

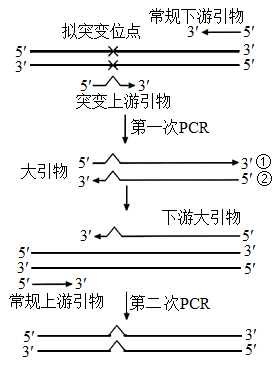

(4)目前,科学家已通过将B链的第28位氨基酸—脯氨酸(密码子为CCU)替换为天冬氨酸(密码子为GAU),有效抑制了胰岛素的聚合,研发出速效胰岛素类似物产品。在改造用BCA法获得的胰岛素基因时,可运用大引物PCR进行定点突变,相关原理如下图所示。

为保证有效抑制胰岛素的聚合,进行第一次PCR时所用的突变上游引物的合理设计是 。利用所获得的大引物、模板和其他引物等进行第二次PCR,要获得带有突变位点的、适于与图1中质粒构建基因表达载体的改良基因,引物应选用大引物两条链中的 (填“①”或“②”);至少进行 次循环才能获得双链等长的改良基因。[备注:根据下面的心得,这里本应该是2次,但实际上为了将目的基因连接到质粒上,常规上游引物5'端一般需要多一段与质粒可互补的片段]

个人心得,

(1)使用常规上游、常规下游、突变上游共三种引物。

(2)需要两次PCR,每次PCR至少循环两次,总共至少循环四次。

(3)第一次PCR,第一次循环,得到突变上游引物延长及模板2(下面那条链),第二次循环,得到突变上游引物延长链(对应上面①链)及其子链(对应上面②链),②链是需要作为下一次PCR的大引物,因为其延伸方向符合需要。

(4)第二次PCR,第一次循环,得到②链延长链(设为m链)及模板1(上面那条链),此时二者等长但模板链未突变,需要再进行一次循环,可得到突变的与模板链等长的基因。

(5)可以通过修改常规下游引物长度,控制退火温度,在一个装置里完成两次PCR。

(5)β-半乳糖苷酶可以分解无色的X-gal产生蓝色物质使菌落呈现蓝色,否则菌落为白色。将转化后的大肠杆菌接种到添加了 等成分的培养基上,呈现 色的菌落即为含有重组质粒的大肠杆菌菌落。

答案解析

(1) 绝大多数氨基酸都有几个密码子(或密码子具有简并性,或一种氨基酸可能对应多种密码子) AB和BCA

(2) EcoR I和Xho I 胰岛素基因中有Sal I和Nhe I的识别序列,选用这两种会破坏目的基因;LacZ基因和氨苄青霉素抗性基因中均有Mun I的识别序列,会导致无法筛选;选EcoR I和Xho I能避免目的基因、质粒的自身环化和反向连接,使目的基因和质粒正确连接 GAATTCGCATTCTGAGGC

(3) 设计预期的蛋白质结构 推测应有的氨基酸序列

(4) 将CCT改为GAT ② 3

(5) 氨苄青霉素、X-gal 白

解析

【分析】

1、蛋白质工程的过程:根据中心法则逆推以确定目的基因的碱基序列:预期蛋白质功能→设计预期的蛋白质结构→推测应有氨基酸序列→找到对应的脱氧核苷酸序列(基因);最终还是回到基因工程上来解决蛋白质的合成。

2、选择合适的限制酶对目的基因和质粒进行切割的原则:①不能破坏目的基因;②不能破坏所有的抗性基因(至少保留一个);③最好选择两种限制酶分别切割质粒和目的基因,防止目的基因和质粒反向连接,同时要防止目的基因自身环化和质粒的自身环化。

3、利用一对引物进行PCR时,根据半保留复制特点可知,前两轮循环产生的四个DNA分子的两条链均不等长,第三轮循环产生的DNA分子存在等长的两条核苷酸链,即两个引物之间的碱基序列。

【详解】

(1)根据题干信息“AB法是根据胰岛素A、B两条肽链的氨基酸序列人工合成两种DNA片段,利用工程菌分别合成两条肽链后将其混合自然形成胰岛素”,AB法是先根据胰岛素A、B两条肽链的氨基酸序列推测得到mRNA,再由mRNA推测出DNA,由于密码子具有简并性,所以得到的mRNA就会有多种可能,从而使AB法中人工合成的两种DNA片段均有多种可能的序列。

结合题干BCA法是通过从人体胰岛B细胞中的mRNA得到胰岛素基因,以及题干“AB法是根据胰岛素A、B两条肽链的氨基酸序列人工合成两种 DNA片段”,而在基因的结构中,启动子在非编码区,是不会被转录和翻译的,则根据相应mRNA或者氨基酸序列反向推知的DNA序列都不含启动子部分,因此AB和BCA法获取的目的基因中不含人胰岛素基因启动子。

(2)根据题图,对于目的基因,Sal Ⅰ和Nhe Ⅰ的作用位点在目的基因中间,会破坏目的基因,则在引物设计时不能选择添加这两种限制酶的识别位点,只能在Xho Ⅰ、Mun Ⅰ和EcoR Ⅰ中选择;由于LacZ基因和氨苄青霉素抗性基因中均有Mun I的识别序列,若选择Mun Ⅰ,会导致标记基因都被破坏,而无法筛选;而质粒上EcoR Ⅰ的作用位点在只在一种标记基因(即LacZ基因)上,选择EcoR Ⅰ只会破坏一种标记基因,仍然保留了另一个标记基因以供筛选,同时为了避免目的基因、质粒的自身环化同时保证目的基因正确连接到质粒上(防止反向连接),需要再选择Xho Ⅰ限制酶进行双酶切。若要目的基因两侧带有EcoR I和Xho I这两种限制酶切割的黏性末端,则需要在(扩增目的基因)设计PCR引物时,添加限制酶EcoR I和Xho I的识别序列。

根据两种酶在质粒上的位置上可知,EcoR I识别序列更靠近启动子,质粒上的转录方向是从启动子→终止子,并且由胰岛素基因结构图可知,其转录方向是从左→右,因此需要在胰岛素基因的左侧添加EcoR I识别序列,Xho I的识别序列添加到胰岛素基因的右侧。已知胰岛素基因上面链左侧是5'-磷酸端,右侧是3'-OH端,则下面链的左侧是3'-OH端,右侧是5'-磷酸端,①处的碱基序列为5'-GCATTCTGAGGC-3',则与①处互补的下面链对应位置为3'-CGTAAGACTCCG-5',由于引物与模板链的3'端结合,因此左侧的引物应该与下面链结合,根据碱基互补配对原则可知,引物的序列应该是,5'-GCATTCTGAGGC-3',由于引物从3'端开始连接核苷酸,因此要在引物5'端加上EcoR Ⅰ的识别序列5′-GAATTC-3',综合这两段序列,可推知,该引物的设计序列是5′-GAATTCGCATTCTGAGGC-3′。

(3)蛋白质工程的思路是:从预期的蛋白质功能出发→设计预期的蛋白质结构→推测应有的氨基酸序列→找到并改变相对应的脱氧核苷酸序列(基因)或合成新的基因→获得所需要的蛋白质。

(4)根据碱基互补配对原则,B链的第28位氨基酸—脯氨酸(密码子为CCU)替换为天冬氨酸 (密码子为GAU),则需要将转录模板链相应位置GGA改为CTA,那么与之结合的相应引物的序列应由CCT改为GAT。

从大引物和目的基因的结合位点分析,若选择①链,由于其是与目的基因中间部位结合,导致其延伸的片段并不是完整的目的基因片段,只有选择②链才能与目的基因的3'端结合,然后从②链的3'端添加核苷酸才能获得完整的目的基因片段,因此要获得带有诱变点的改良基因,引物应选用大引物两条链中的②链。

利用大引物②链作为下游引物和常规上游引物共同进行PCR时,根据PCR过程和DNA 分子半保留复制特点可知,前两轮循环产生的四个DNA 分子的两条链均不等长,第三轮循环产生的DNA 分子存在等长的两条核苷酸链,即仅含两种引物之间的序列(即改良的基因序列)。

(5)已知β-半乳糖苷酶可以分解无色的X-gal产生蓝色物质使菌落呈现蓝色,否则菌落为白色。而结合题干题图,目的基因的插入破坏了lacZ基因的结构,使其不能正常表达,无法产生β-半乳糖苷酶,底物X-gal不会被分解,则菌落呈现白色。故应将转化后的大肠杆菌接种到添加了氨苄青霉素和X-gal的培养基上,筛选出的白色的菌落即为含有重组质粒的大肠杆菌菌落。